Odyssey DLC 新機制總覽與宇宙風格趨勢

玩法脈絡與系統拼圖

Odyssey 將星艦從終局目標推向長線玩法核心:艙壓、輻射、熱負載、燃料曲線與艙內 AI 值勤形成彼此咬合的系統網。玩家不僅要建造推進器與跳躍核心,更要管理生命維持、動力母線、散熱器與艙門聯鎖,並在星際事件(微流星雨、磁暴、海盜登艦)中保持艦體完整。這種由多層監控面板與艙室角色加成構成的循環,讓「建造—出航—維修—升級」變成持續決策的迴圈。美術趨勢則走向宇宙工業風:多材質艙壁分區、儀表燈條與觀景窗光暈,搭配星雲色調與艦橋噪音設計,催生一批以功能導向的模組創作浪潮。對 MOD 作者而言,關鍵在於順著 DLC 的壓力、生存、機械連鎖做延伸,避免僅以貼圖包堆疊而失去與新機制的咬合面。

觀察要點

- 艙壓/氣密成為路徑與互動條件,影響工作站效率與風險。

- 推進與電力耦合,燃料曲線隨質量與距離非線性上升。

- 艙室角色與控制台賦予全艦被動/主動加成。

- 隨機事件擴展為航程內動態節點,要求冗餘設計。

- 美術與機制一體化:光源與標識即為動線提示。

設計像一艘會呼吸的船:每個面板都是器官,每條導管都有代謝成本。

工具鏈相容性與資料結構基線

Def 與程式組件的穩定約定

為了讓宇宙風格 MOD 穩定落地,需先建立資料結構基線:以 XML Def 擴充 ShipPartDef、ShipRoomRoleDef、FuelTypeDef、DockingPortDef 等型別;將常用屬性(氣密係數、導熱率、功耗、維修度耗)抽象為 CompProperties 以便通用讀取;藉由 PatchOperation 設定層級式載入,避免覆寫他人定義。程式端以 Harmony 針對路徑尋徑、WorkGiver、Map/WorldComponent 做非侵入式掛鉤,並保留軟性旗標(如SupportsPressurization、HasExternalPort)供其他 MOD 查詢。資源管線上,盡量使用與本體一致的圖集尺寸與遮罩通道;音效與動畫建議採事件驅動,以降低 Tick 負擔。版本管理遵循語意化號碼、DefName 永不重複且前綴命名,並提供簡短的 API 介面文檔與示例存檔,作為跨模組互認的「最小可行協定」。

實作清單

- 建立 Core.Defs 與 Bridge.Defs,前者放基礎型別,後者放互通介面。

- 以 PatchOperationAdd/Replace 節點精準修改,不全表覆寫。

- 暴露 IShipSystem 接口:提供功耗、熱量、狀態報告。

- ResourceAtlas 與 Shader 標準化:Emission 控發光等級對應警戒狀態。

- 啟動時自檢:列印不相容 DefName 與缺失 Icon 警告。

先協定,後創作;先基線,後特例。穩定的資料面是跨模組宇宙的重力井。

星艦建造框架與模組化元件設計

從骨架到系統的分層思維

建艦可用「骨架—艙室—系統—界面」四層規劃:骨架是艙壁、肋架、艙門與艙外裝甲,決定質量與壓力維持上限;艙室層定義功能,如艦橋、動力段、居住與醫療、貨艙;系統層包含反應爐、跳躍核心、RCS/主引擎、散熱與空調、生命維持、火控;界面層則是控制台、監視器、警示燈、維修面板。模組化要點在於每個系統都有清晰的輸入/輸出:耗能、產熱、維護、狀態事件,並以艙道與母線串接。設計時優先冗餘與隔艙:雙母線、雙空調、獨立醫療電路;將易損與高熱部件靠近服務艙道與散熱片,縮短維修動線;把彈藥與燃料與乘員區分離,並利用艙門聯鎖形成事故控制單元。這些原則對 MOD 元件也適用,可讓任何新增零件自然嵌入玩家的決策網。

核心模組範例

- 跳躍核心:距離係數×質量,瞬時功率尖峰與冷卻時間。

- 反應爐/電容:持續輸出與短衝放電,配合戰術機動。

- 生命維持:氧氣循環、過濾耗材、艙壓完整度檢測。

- 散熱器:可展開式,易受流星損傷但提供高效熱交換。

- 指揮主控台:提供全艦精度/反應加成,需專職乘員。

好船不是最強,而是壞日子裡仍能運轉的那一艘。

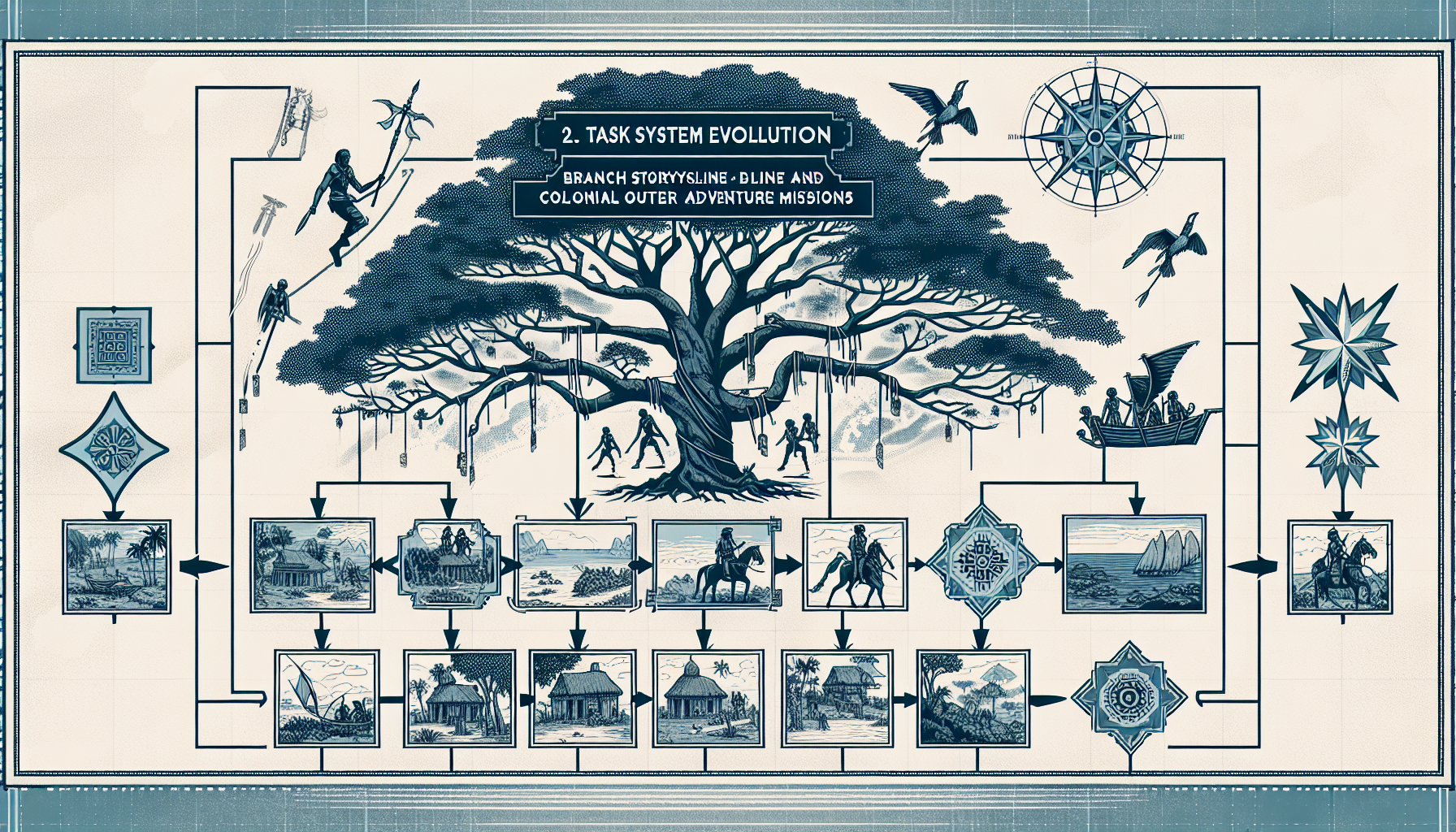

殖民者管理與AI例行的擴充思路

職能、值勤與失誤緩衝

Odyssey 的艦上生活將工作優先級擴充為「值勤」,建議增加專職角色與輪值:舵手、工程師、艙務、通訊/感測、軍械、醫護。以控制台綁定乘員,提供精準、燃效、維修速度等加成;當值勤空缺時,AI 應觸發緊急派補與降載策略(關閉非關鍵艙室)。可透過自定 WorkGiver_ShipMaintenance、JobDriver_EVA 與 ThinkTree 節點讓殖民者在艙壓不安全時自動換裝、走內部維修通道。心理與疲勞同樣關鍵:長航會疊加「幽閉」「值勤壓力」等狀態,需以觀景窗、娛樂艙與輪休緩解。策略上,確保兩倍於最低需求的工程師人數,建立事故腳本(火災→關艙門→抽氣→局部斷電→搶修),並在艦橋設置「一鍵應變」啟動序列,減少人為延遲。

AI 擴充清單

- 艙壓/輻射感知下的路徑重規劃與裝備切換。

- 值勤輪班表:門禁權限與控制台占用交接。

- 能源告急時的自動負載裁撤與艙室優先序。

- 損傷評估:優先修復生命維持與母線,再到舒適設施。

- 登艦戰鬥時的壓制火力點與撤退航線。

把意外當常態設計,AI 的第二選擇要比人的第一反應更快一步。

船艙設計動線與互動規則的模塊化

動線先於裝飾,規則驅動美學

艙內動線決定效率與生存率。以2格主幹道+1格服務艙道為基本網,關鍵艙室用氣閘串接並設「聯鎖」條件(外艙門開啟即鎖內門);醫療與指揮需最短路徑相連,軍械與燃料遠離居住區;火災/減壓時,動線能自動收斂為防火區塊。互動規則應模塊化:各工作站擁有 InteractionCell 朝向、連結件(如控制台連雷達/推進器)、噪音/光照半徑對心情影響,並以房間角色加成(Bridge/Engineering/MedBay)提供可讀性。美術上用地板導引線、應急照明與艙門燈色區分危險等級,讓玩家與 AI 都能「看懂」路。此結構能讓任何新增模組(例如科研艙、溫室艙)只需定義接口與動線優先度,即可自然插入艦內生態。

設計準則

- 每20格設一個斷點艙門,降低失壓擴散。

- 交會點寬至3格,避免路徑擁塞與友傷。

- 高熱/高噪系統放服務艙道,配維修站與備件櫃。

- 娛樂與餐飲臨近居住區,縮短日常動線。

- 危機時以地面指示燈切換疏散方向。

好動線能讓錯誤變小、讓救援變快,讓玩家少下兩個指令。

資源配置與燃料消耗的經濟平衡

質量、距離與效率的三角拉鋸

經濟平衡可用「質量懲罰×距離係數×效率加成」描述:總質量決定基礎燃耗,航程距離放大曲線,而技術升級與乘員專精則拉回成本。反應爐耗用的化學燃料/尿素混合物或鈾棒對應不同策略:前者補給廣但體積大,後者能量密度高但產熱/風險更高。氧氣、濾材、水與食物形成生命維持的長尾成本,倉儲空間與保鮮也計入。建議以「任務剖面」規劃:偵察船取輕量與高效率,護航艦取冗餘與戰備。數值設計上,讓每新增一層裝甲或艙段不只加燃耗,也壓縮機動窗口,迫使玩家做取捨。對 MOD 作者,提供明確 StatDef 與曲線曝光,讓外部套件能優雅地調參而不破壞整體手感。

調平槓桿

- MassPenalty:質量對燃耗與加速時間的影響曲線。

- EngineEfficiency:推進器分段效率與最佳負載區。

- DutyCycle:系統工作/待機/關閉三態耗能。

- RoomRoleBuff:房間角色對設備耗能與產出修正。

- CrewSkillFactor:專職乘員降低故障率與燃耗。

讓每一公升燃料都能被玩家「看見」:在地圖上、在時間軸上,也在決策樹上。

星艦維修故障與跨模組測試發布策略

從損耗到回歸戰備的完整流程

故障系統不應只是隨機事件,而是由熱、震動與負載累積而來的可預期結果:過熱降低壽命、超載提升瞬斷機率、環境輻射增加感測器噪聲。維修流程包含診斷(控制台與服務面板彙整 log)、隔離(關閉子母線/封艙)、更換與校準(需要備件與技師熟練度),最後再進行壓力與洩漏測試。跨模組測試需建立情境矩陣:不同艙壓、溫度、重力、戰鬥密度與補給條件下的行為一致性;保存/載入、熱更新與移除兼容性檢查;記錄 Def 衝突與 Patch 順序。發佈時採分支與試航(公開測試)策略,附帶最小復現儲檔與診斷工具,並用語意化版本與明確破壞性改動清單維護依賴鏈,確保宇宙風格 MOD 群能健康共存與迭代。

測試與發佈清單

- 自動化情境:滿載跳躍、戰損返航、低氧長航。

- 性能邊界:千瓦級尖峰、百件系統並發事件。

- 相容性:多個同類系統取代時的優先權與匯流。

- 回溯工具:事件時間軸與狀態快照。

- 渠道策略:測試版、穩定版與 LTS 維護。

沒有測試的星艦,只是外形漂亮的漂流瓶。

向群星延展的模組設計紀律

Odyssey 把航向群星的幻想變成一套具體而精密的規範:艙壓、動力、資源與 AI 值勤彼此牽引,迫使我們以系統工學的方式思考樂趣。當創作者以穩定的資料基線與清晰的接口擴展零件,讓動線、維修與經濟曲線共同說話,玩家就能在每次出航前後都做出新鮮且必要的選擇。把風格藏進規則、把敘事織進數值,讓每一盞燈、每一扇艙門都有功能理由,也有情感重量。當整個模組生態遵循同一套可預期的語言,合作變得容易、創新變得自然;而一艘艦的誕生,也就成了整個社群的合奏。把這份紀律攜帶上路,宇宙會回以更多可供探索的可能性。

測試文章末端功能

奧德賽豪好玩+gpt5